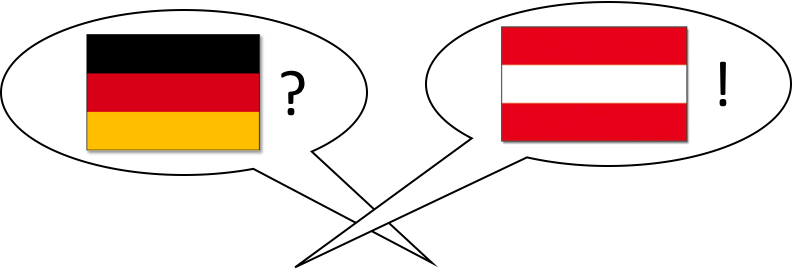

Dass die Welt immer mehr zum Dorf wird, ist ja nichts Neues: Flugreisen & globaler Kommunikation via Internet sei Dank. Fremdsprachenkenntnis ist folglicherweise ein Muß geworden. Doch wie mir ein Facebook-Posting einer Freundin wieder in Erinnerung gerufen hat, kann auch manchmal die eigene Muttersprache zur Fremdsprache werden. Von bestimmten Spezialvokabeln, die sich zwischen Deutschland und Österreich unterscheiden, hat sicher jeder schon mal gehört: Schlagsahne vs Schlagobers zum Beispiel. Ein und das selbe Produkt hier, wie bei unseren Nachbarn im Süden. Gut, es gibt für Vieles Synonyme. Aber der Schlagobers1 ist mir in Deutschland bis jetzt noch nicht begegnet. Sozusagen regionalspezifische Synonyme.

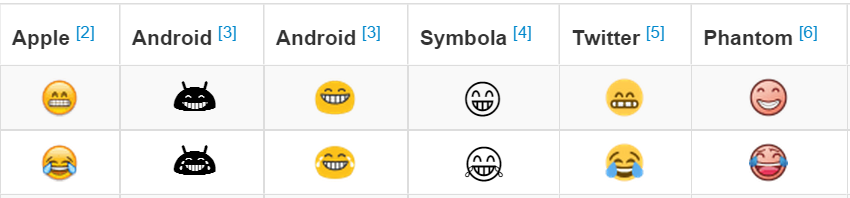

Doch für solche Alternativ-Begriffe muss man ja noch nicht mal ins (deutschsprachige) Ausland. Unterschiedliche Bundesländer reichen aus. Ein gutes Beispiel ist jenes kleinformatige Gebäckstück, das viele frischgebacken zum Frühstück sehr zu schätzen wissen: das Brötchen oder Kleingebäck. Geht man jedoch z.B. nach Bayern (aber auch angeblich bestimmte Teile Sachsens) sind wir bei ‚Semmel‘. In Baden-Württemberg und Rheinhessen ißt man Wecken, in Hamburg greift man zum Rundstück, der Berliner lässt sich seine Schrippe schmecken und auf Hiddensee wird’s dann mit Bömmeln ganz exotisch. Für eine sehr ergiebige Abhandlung des Ganzen (unter besonderer Berücksichtigung Österreichs) empfehle ich die Lektüre des zugehörigen Wikipedia Artikels.

Ähnlich verhält es sich mit dem Fleisch-verarbeitenden Gewerbe: Metzger (Süd(west)deutschland, NRW, Westöstereich, Schweiz), Fleischer (Ostdeutschland), Schlachter (Norddeutschland), Fleischhauer (Ostöstereich).

Ganz besonders kompliziert wird es aber dann, wenn an beiden Orten die selben Begriffe existieren, aber unterschiedliche Dinge gemeint sein können. Als Beispiel soll uns wieder ein Gebäckstück dienen:

Schmalzgebackene Köstlichkeit… Der Berliner Pfannkuchen

Wikipedia bevorzugt hier den Begriff Berliner Pfannkuchen. Abgekürzt auf Berliner ist dieser Begriff relativ verbreitet und sorgt erstmal noch nicht für Verwirrung. In Berlin und auch hier in Sachsen verzichtet man dann eher auf das Wort „Berliner“ und begnügt sich einfach mit Pfannkuchen. In meiner Heimat, dem Rheinland, jedoch bekommt man, wenn man Pfannkuchen verlangt, dies hier:

Eierkuchen (Photo by David Monniaux; Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Jenen Teigfladen, der auch mitunter als Crépe2 Eierkuchen oder hier in Sachsen auch gerne mal als Plinse bezeichnet wird. In Österreich wiederum heißt der Berliner „Krapfen“. Im Rheinland wiederum sehen Krapfen so aus:

Krapfen, Kräppelchen & Co (Photo by Dr. Bernd Groß; Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Die Sachsen sagen hierzu hingegen Kräppelchen, was in Rheinhessen als der Diminuitiv von Kräppel wäre, was die dortige Bezeichnung für Berliner ist. Womit wir den Kreis geschloßen hätten.

Insofern kann ich nur meiner Bekannten Lissy zustimmen, dass es spannend ist wie vielfältig und wandelbar Sprache sein kann: Ein Hoch auf die Vielfalt !